将来ご自身が介護を受ける事をお考えになった事はありますか?

皆様は、各種疾病の急性期を脱した時に、施設で暮らしたいと思いますか?

私は選択の余地が無い場合は「仕方ない」とあきらめますが(他にどうしようもないですし)、もし選ぶ事が出来るのであれば、(本音を言えば)住み慣れた自宅や自宅が無理でもせめて入居系のサービス事業所が良いなと思っています。

そこで同じような考えをお持ちの方にご紹介したいのが在宅復帰・病床機能連携率という指標です。

この記事では、ぜひご参考ください。

在宅復帰・病床機能連携率とは

在宅復帰・病床機能連携率とは、患者あるいは施設利用者が、病院や介護施設から退院・退所後に生活場所をわが家に移行した割合を示すものです。

将来自分が介護を受ける場面を想像した事が無い方は想像してみる事をお勧めします。

在宅復帰率は、在宅復帰を果たした人の割合が分かる為、その病院や介護施設の在宅復帰に関する質を知る上で重要な指標の1つになります。

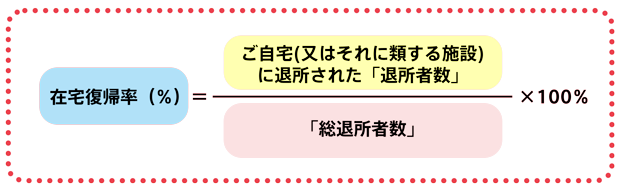

在宅復帰・病床機能連携率の計算式

下の画像は「在宅復帰・病床機能連携率」の計算式をざっくりと表したものです。

※施設内でお亡くなりになった方 ・他の病棟へ移った方(医療施設の場合に限り) は上記計算の対象外

もっと細かい項目を表した計算式は次のようになります。

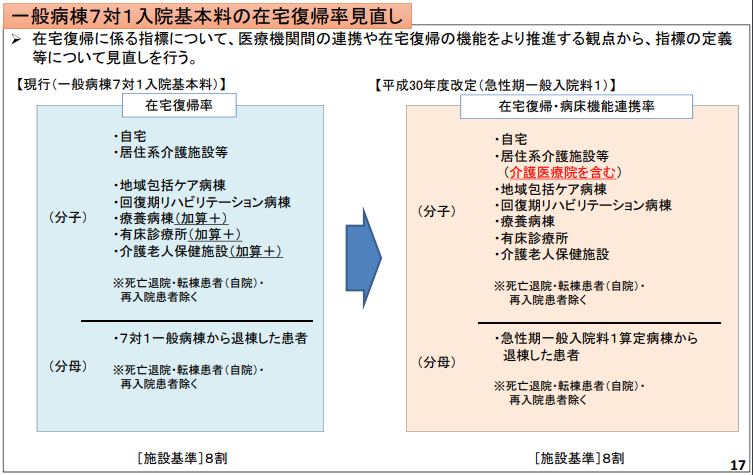

2018年度診療報酬改定において、急性期医療における「在宅復帰率」という名称を「在宅復帰・病床機能連携率 」へ変更され、指標の内容に見直しが行われ上図のようになりました。

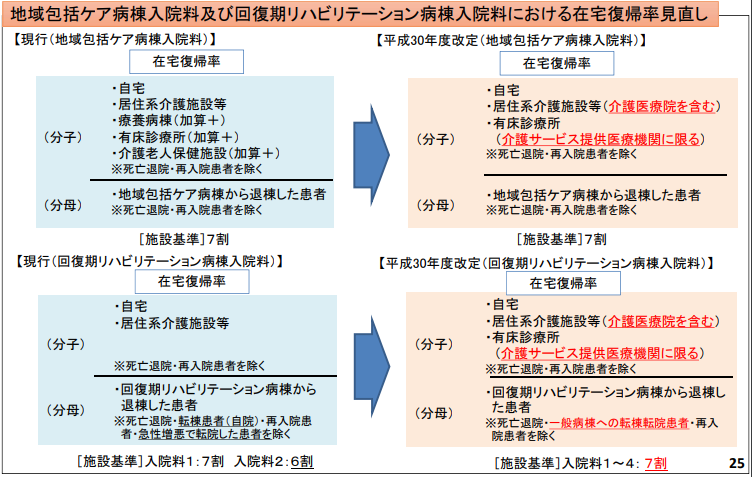

また、下図のように「地域包括ケア病棟」や「回復期リハビリテーション病棟」の在宅復帰率は施設基準7割と統一されました。

項目内容も見直され、「介護老人保健施設」が外れています。

▼参考資料

・平成30年度診療報酬改定説明会(平成30年3月5日開催)資料等について -厚生労働省

・平成30年度診療報酬改定の概要 医科Ⅰ -厚生労働省保険局医療課

在宅復帰率の計算例

それでは一例として、急性期医療における在宅復帰率を実際に計算してみます。

地域包括ケア病棟に計100名の退院患者がいる場合の内訳が下記のとおりだったとします。

- 自宅への退棟患者…50名

- 高齢者向けの集合住宅への退棟患者…30名

- 他院の一般病棟などへの退棟患者…15名

- 死亡退院者…5名

前項の図の項目・指標に人数を当てはめると、以下のような計算式になります。

(自宅への退棟患者+高齢者向けの集合住宅への退棟患者数)/(全退院患者数-他院の一般病棟などへの退棟患者)

↓ ↓ ↓

計算式:(50+30)/(100-15)=94.1%

お仕事等で計算する際に、ぜひ参考にしてみてください。

在宅復帰・病床機能連携率を下げない為に介護士ができる事

在宅復帰・病床機能連携率を下げないために介護士ができる事をお伝えします。

まず固定概念を捨てること

「出来ない」

「無理」

「そんなこと言ったって…」

こういったネガティブな考えを捨てなければ、在宅復帰を果たせる可能性を潰します。

生活リハビリをどのように捉えているかということは、在宅復帰・病床機能連携率に如実に表れてきます。

例えば入浴をテーマにしてみましょう。

介護保険指定の介護事業所を例としてあげます。

介護事業所では原則として、入浴は週2回と定められています。

特殊浴槽やリフトを使って入る特浴が施設サービスの事業所にはあります。

ここで疑問に思ってほしいのは「その要介護者は本当に特浴でないと入浴できないのか?」ということです。

様々な方法を検討・試行錯誤し実践してみることで、大抵の要介護者は特浴ではなく一般浴での入浴が可能になります。

特浴の場合は、ストレッチャーの上で洗身されそのまま浴槽にストレッチャーのまま浸かり、出る時もストレッチャーで出て服を着せられフロアに戻っていきます。

つまり、本人が入浴に関して何も行っていない状況なのです。

ここには下記のような問題点が発生します。

- 筋力が失われる

- 自発性の低下に繋がる。

対して一般浴の場合、自分または介助を受けながら浴場内の椅子に移乗し洗身して、浴槽にも出入りしなければなりません。

この行為が出来るのと出来ないのとでは、在宅復帰の道に雲泥の差が生じます。

筋力が無いからというのもよく聞かれる声ですが、お湯を張っている浴槽内では、介護士が浴槽内に足を入れ前から支えながら浮力を利用すれば筋力が無い人でも出やすいです。

この方法で実際に特浴から一般浴に移行した人を2人ですが知っています。

この例のように、目の前の事全てに関してそれをリハビリとして活用できないか検討する事で、在宅復帰を果たすことができるかどうかが掛かっています。

ベッド回転率とは?

在宅復帰・病床機能連携率はその施設を退所した人の内病院や施設以外の場所に退所した人の割合を示すものです。

もう1つの大事な指標がベッド回転率です。

文字で書くと少し分かりにくいかもしれませんが、その計算式を載せます。

10/100=10%

となります。

在宅復帰強化加算等はベッドの回転率も要件等で一度注目してみるとよいでしょう。

自分の勤める施設のベッド回転率はどの位なのか知る事で感じる事もあるでしょうから。

在宅療養支援機能

介護老人保健施設の場合は、もう1つ要件があり、「在宅療養支援機能」と言います。

これは、介護老人保健施設の従業員が退所した人の居宅を訪れるか、指定居宅介護事業所等から情報を提供してもらい、在宅生活が1月以上に渡って継続している、又はその見込みである事を確認・記録を退所日から30日以内に行う必要要件のことです。

介護老人保健施設の場合は判断基準がもう1つ!

医療機関ではなく、介護老人保健施設の場合ですと、評価基準がもう1つあります。

「在宅復帰強化型、又は在宅復帰・在宅療養支援機能加算の算定をしているかどうか」です。

在宅復帰・病床機能連携率が其々5割と3割という高い在宅復帰率に加え、ベッドの回転率が1割と5分という在宅復帰率以外にも回転を促す要件が付けられているのに算定しているという事は、在宅復帰に関して質が良いと客観的判断を下す基準になるからです。

診療報酬の改定・老健の機能強化に見る「在宅復帰・病床機能連携率」は、国が早期退院による医療費の抑制と、生活の場(つまりは介護を提供する場)を在宅に回帰させようとしている施策を明確にしています。

こうなる以上は、今後、制度的に更に重要な意味合いを帯びてくるものと考えられます。

まとめ

以上在宅復帰率・病床機能連携率の計算式などについて解説しました。

在宅復帰率・病床機能連携率に関する疑問や気になる点が少しでも解消されましたでしょうか。

将来、要介護状態になっても

「施設入所ではなく、在宅やせめて入居系サービスでのびのびと生活したい」

と考えてる方は、今後も在宅復帰・病床機能連携率の改定情報等にアンテナを張っておくとよいでしょう。